- 開業届を出したいけど、手続きが面倒…

- マネーフォワードクラウド開業届なら簡単と聞いたけど、本当に無料で使えるの?

途中で有料プランに誘導されないか不安になりますよね。

結論、マネーフォワードクラウド開業届では、開業届の作成から提出まで【完全無料】で使えます。私は実際に15分で迷わず提出できました。

\ 完全無料&15分で開業届が作れる! /

この記事では実際に私がマネーフォワードクラウド開業届を使って作成~提出までやってみた流れと、使ってわかったメリット・注意点をまとめています。

1. マネーフォワードのクラウド開業届とは?

マネーフォワード(以下、MF)のクラウド開業届は、オンラインで開業届の作成から提出までをかんたんにできる便利なツールです。

MFクラウド開業届の特徴7つ

- 必要事項を入力していくだけ

- 無料で使える

- 提出まで安心サポート

- スマホ・PCどちらでも使える

- スマホからオンライン提出もできる

- 青色申告承認申請書も作成できる

- 給与に関する申請書も作成できる

① 必要事項を入力していくだけ

事業の提出書類は、どう書けばいいのかわからないと悩むことが多いですが、MFクラウド開業届は初心者でもわかりやすい入力画面になっていて、とってもカンタン!

はた坊

はた坊補足説明がついているので、紙の申請書に書くよりも迷わずに進めることができます。

②③ 無料で使える&安心サポート

MFクラウド開業届は「マネーフォワード」のアカウントを作るだけで、無料で使うことができます。アカウントはメールアドレスがあればOK!書類作成、メール、チャットでのサポートまで完全無料で利用できます。

④⑤ スマホ・PCどちらでも使える&スマホならオンライン申請も可能

スマホ・PCどちらでも書類作成が可能です。ただし、電子申告(e-Tax)はスマホのみ対応で、MFクラウド確定申告アプリへの切替が必要です。

| 開業届の作成 | PDF印刷 | 電子申告 | |

| PC | できる | できる | MFクラウド確定申告アプリに切替が必要 |

| スマホ(MFクラウド開業届アプリ) | できる | できる |

なお、電子申告には「利用者識別番号」が必要で、過去にe-Taxを使ったことがなければ新規発行が必要です。

- e-Taxのサイトで作成できる

- 発行方式は「マイナンバーカード方式」を選択すればOK

- 「マイナンバーカード方式」なら即時~数分で発行

- 「ID・パスワード方式」は税務署での本人確認が必要。発行までに1週間程度かかる。

⑥⑦ 青色申告承認申請書や給与に関係する書類も作成できる

MFクラウド開業届では、開業届(①)以外にも以下の書類が作成できます。

- 個人事業の開業・廃業等届出書

- 青色申告特別控除をうける場合

→ 所得税の青色申告承認申請書 - 従業員がいる場合

- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

- 従業員が家族(専従者)の場合

→ 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

特に、②青色申告特別控除(65万円)を受けるための「所得税の青色申告承認申請書」は開業後2ヶ月以内に提出が必要です。青色申告を少しでも検討している方は開業届と一緒に提出しておくのがおすすめです。

③④従業員の書類は必要に応じて提出しましょう。

青色申告と白色申告どちらにするか決めてない方はこちらをチェック↓

▶ 青色申告と白色申告、どっちがお得なの?違いをわかりやすく解説!

2. 開業届を出す前に最低限知っておきたいこと

すでに開業届を出すと決めている方は、ここは読み飛ばしてOKです。→ 実践3ステップへ

2-1. 開業届の提出先・期限・罰則

- 提出先:管轄の税務署

- 期限:開業日から1ヶ月以内

開業届を出さなくても罰則は得にありません。開業届は提出必須と思われがちですが、開業届を出さずに「青色申告承認申請書」だけを出して青色申告控除を受けている人がいるのも現状です。ただし、開業届を出すメリットもあるので確認しておきましょう。

2-2. 開業届を出すメリット・デメリット

- 個人事業用の銀行口座が開設できる

- 信頼性が上がる

- 銀行融資、補助金申請、保育園の申請で開業届を必要書類として求められることが多い

会社を辞めて開業する場合は注意が必要。開業届を出すタイミングによって、失業保険や再就職手当が受けられなくなる可能性があります。気になる方は事前にハローワークに相談してください。

3. MFクラウド開業届は3ステップで完成

開業届の作成は次の3ステップで完了します。

- 無料のアカウント作成

- 開業に必要な情報を入力

- PDFをダウンロードする

それでは進めていきましょう!

\ 完全無料&15分で開業届が作れる! /

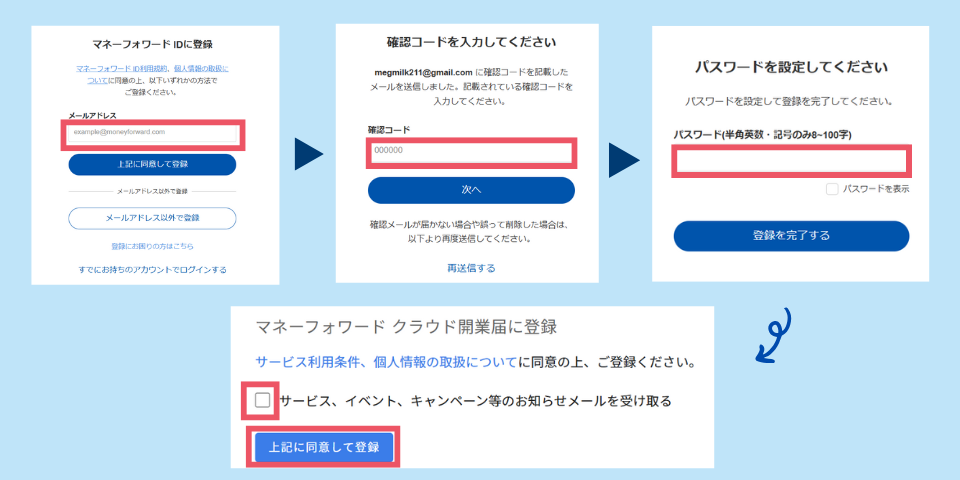

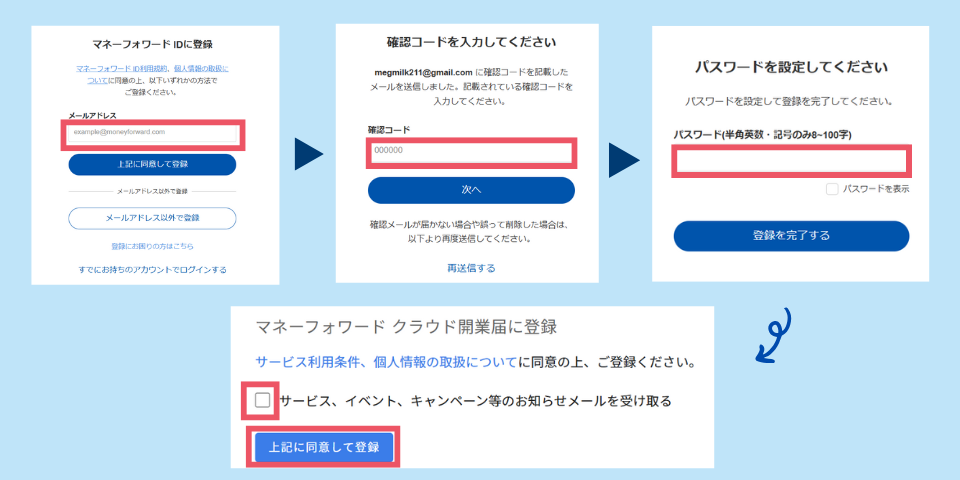

3-1. 無料アカウント作成

MFクラウド開業届の公式サイト

- メールアドレスを入力(GmailでOK)

- メールに届いた確認コードを入力

- パスワードを決めて入力

- チェックを入れて「同意して登録」

家計簿ソフト「マネーフォワードME」を使っていて、会計ソフトもマネーフォワードを使う予定がある方はマネーフォワードMEと同じアドレスを使うと家計口座も連携されてしまうので、別のアドレスを使う方がおすすめ。

3-2. 必要な情報を入力

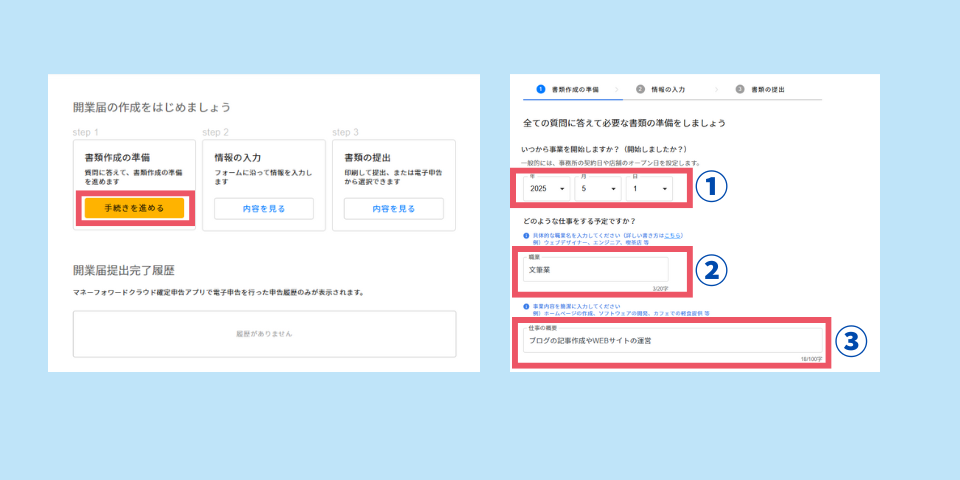

Step1. 書類作成の準備

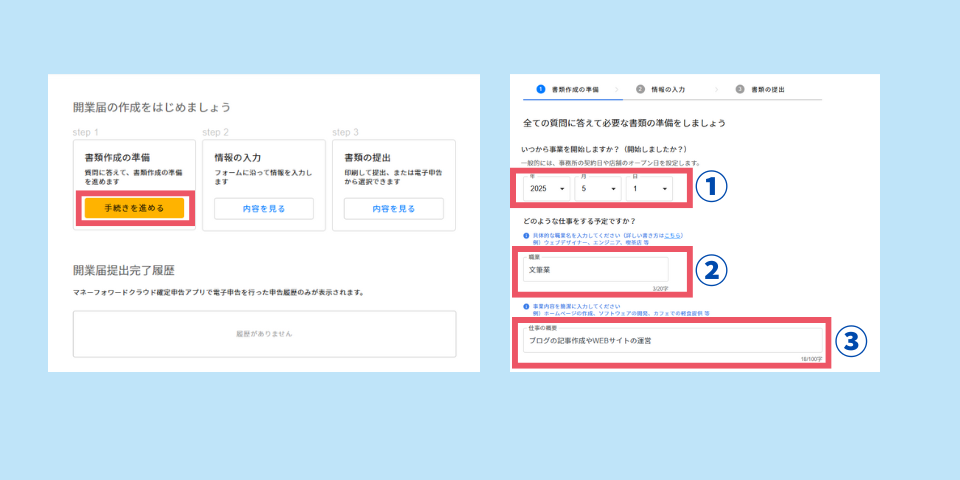

「手続きを進める」からスタート!

「書類作成の準備」の項目6つ(①~③)

- 開業した年月日(2025年5月1日)

- 職業名(文筆業など)

- 事業内容(ブログ記事作成など)

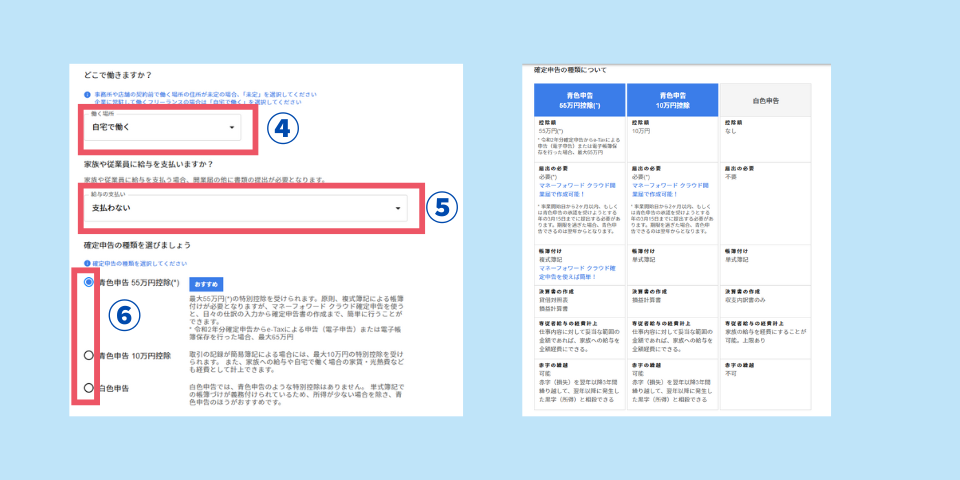

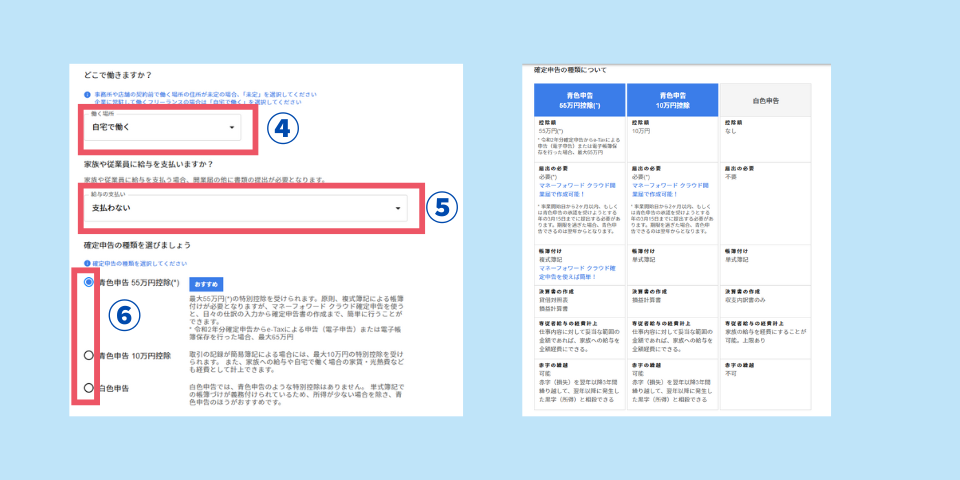

「書類作成の準備」の項目6つ(④~⑥)

- 働く場所(自宅、事務所)

- 家族や従業員への給与の支払い

- 確定申告の種類(青色55万控除/10万控除、白色)

⑤家族・従業員に給与を支払う場合

- 専従者に該当する場合:家族

- 専従者に該当しない場合:従業員

を選びましょう。「専従者」の要件は以下の通りです。

- 事業主と生計が一つの配偶者・15歳以上の親族

- 事業に専ら従事している(1年の半分以上)

「給与の支払い」の選択項目によって、以下のように作成される書類が異なり、入力項目が増えます。

| 作成される書類 (提出期限) | 従業員 | ||

| なし | 家族(専従者) | 家族以外 | |

| 個人事業の開業・ 廃業等届出書(1ヶ月以内) | |||

| 所得税の青色申告承認申請書(2ヶ月以内) | 青色申告を選んだ場合のみ作成 | ||

| 給与支払事務所等の 開設・移転・廃止届出書(雇用から1ヶ月以内) | |||

| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(特例を受けたい前月末) | |||

| 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(2ヶ月以内) | 青色申告を選んだ場合のみ | ||

青色申告の専従者給与についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

▶ 【個人事業主】専従者給与はいくらまで大丈夫?届出方法・節税効果を徹底解説!

白色・青色の専従者給与の違いについてはこちらの記事で解説しています。

▶ 青色申告と白色申告、どっちがお得なの?違いをわかりやすく解説!

<⑤で家族(専従者)を選んだ場合>の項目

- 給与の支払開始日(2025年8月1日)

- 仕事内容(事務・経理作業)

- 経験年数(1年未満)

- 従事の頻度(週4日5時間など)

※1年の半分以上にする必要あり - 資格(簿記3級など)

- 家族の情報(続柄・氏名・年齢)

- 給与・賞与の支給時期・金額(月末、80,000円など)

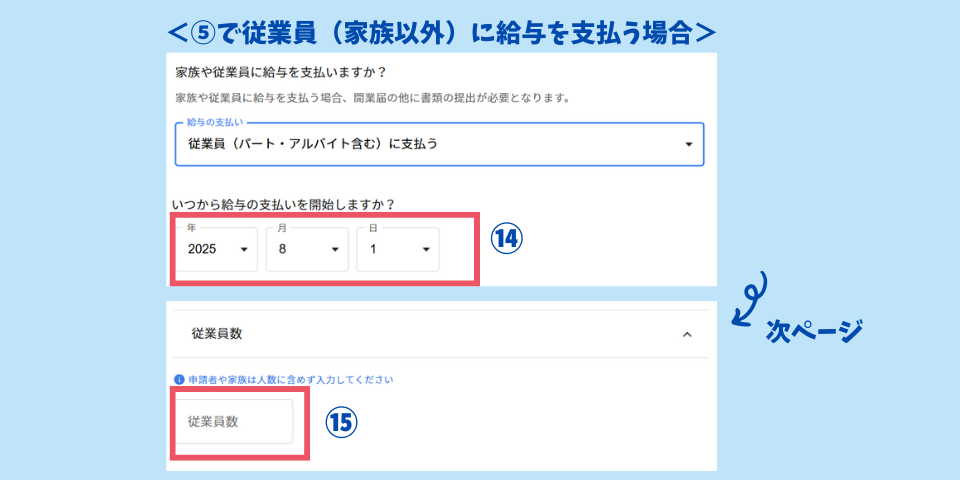

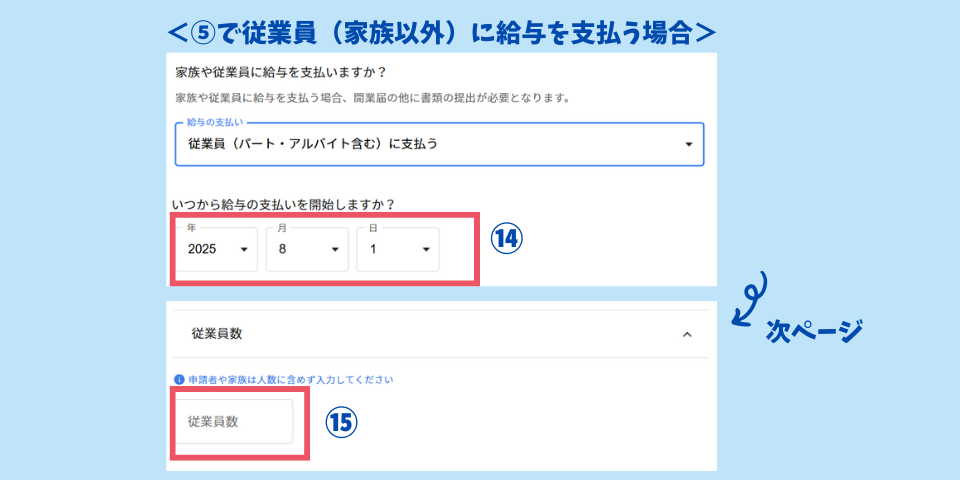

<⑤で従業員を選んだ場合>の項目

- 給与の支払開始日(2025年8月1日)

- 従業員数(※専従者は除く)

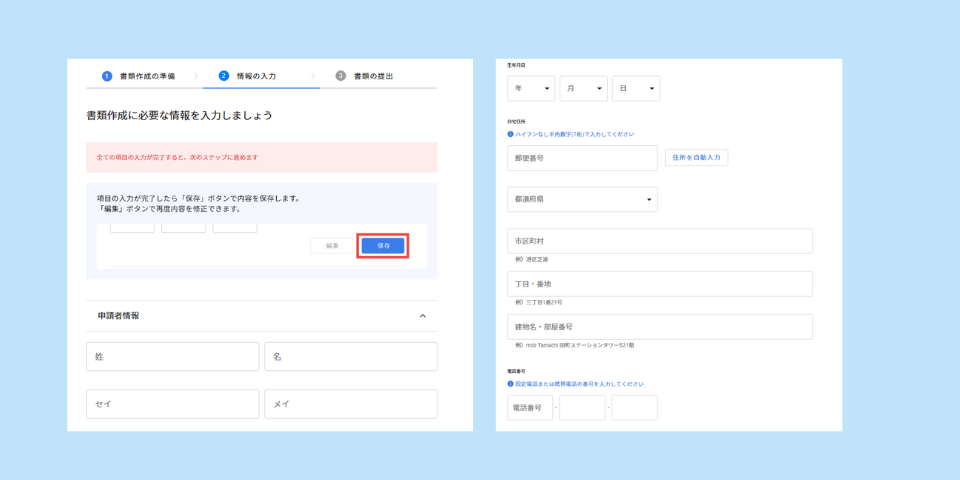

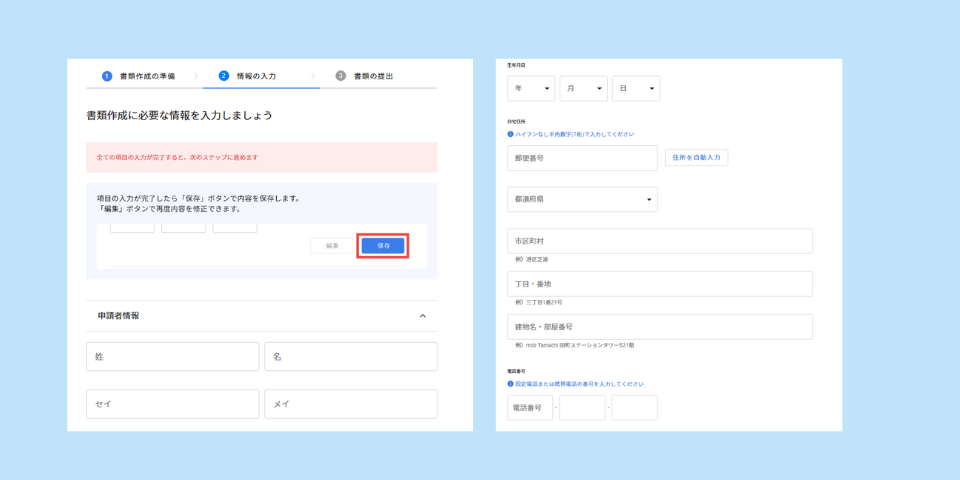

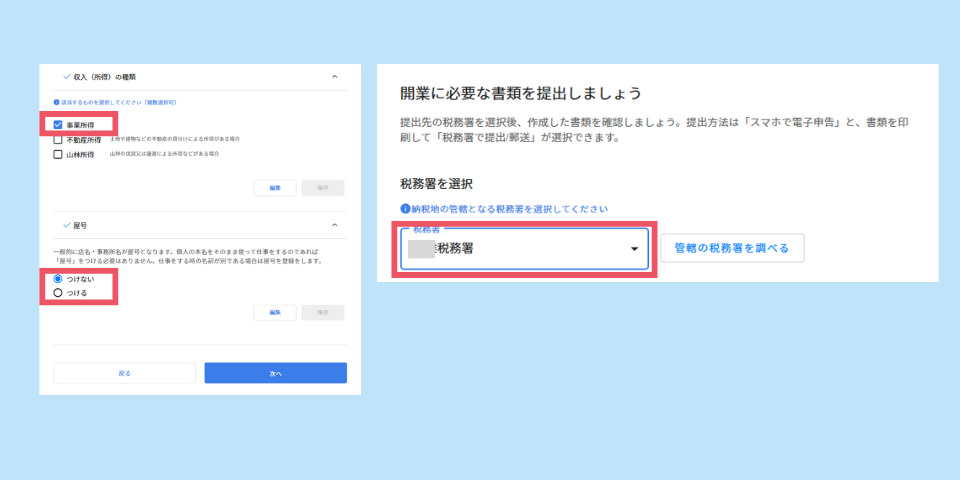

Step2. 情報の入力

「情報の入力」の項目4つ

- 氏名、生年月日、住所、電話番号

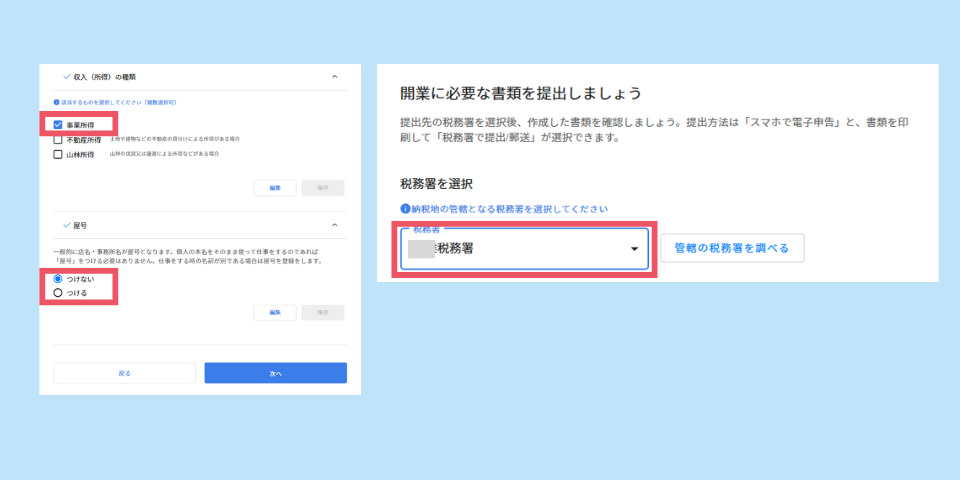

- 収入の種類(事業所得)

- 屋号(なくてもOK)

- 最寄りの税務署を選択

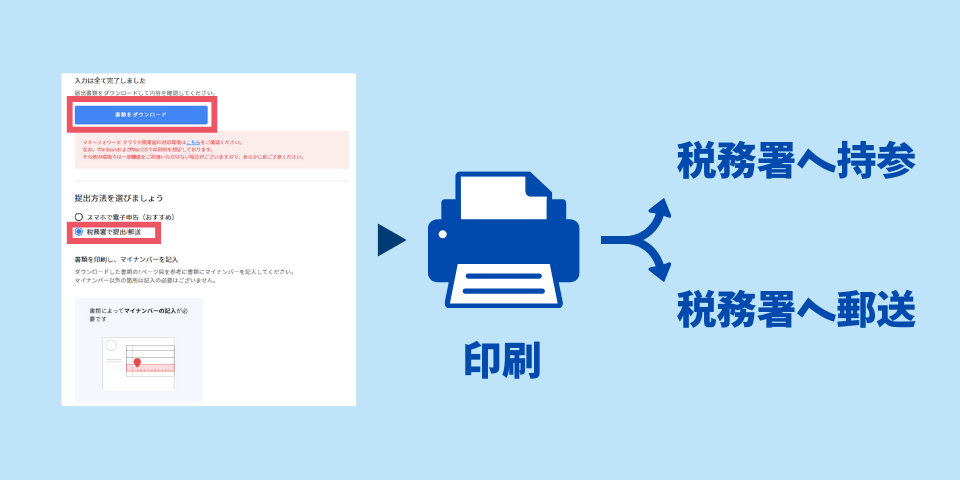

3-3. 書類の提出

入力が完了したらあとは提出するだけ!提出方法は3パターンあります。

| 提出方法 | おすすめの人 |

| ①PDF印刷(税務署持参) | ・税務署へ持参・郵送する方が安心な人 ・電子申告が苦手な人 |

| ②PDF印刷(税務署郵送) | |

| ③電子申告(e-Tax) | ・マイナンバーカードと利用者識別番号を持っている ・今後も電子申告を利用したい |

▶ PDFを印刷する

印刷したら最寄りの税務署へ持参するか、郵送しましょう。必要なものとメリット・デメリットは以下の通り。

- 開業届を2部印刷(提出用 + 控え用)

- 本人確認書類をもって税務署へ

- 窓口に提出

控えにハンコを押して返してもらえます◎

- 質問ができる、その場で受理される安心感

- 税務署に行く手間がある、受付が平日のみ、待ち時間がある可能性も

- 開業届を2部印刷(提出用 + 控え用)

- 返信用封筒(自宅住所 + 切手)を準備

- 税務署に書類 + 返信用封筒を送付

控えは後日ハンコを押されて返送されます◎

- 土日祝日関係なし、消印日=提出日になる

- 切手代がかかる、返送まで時間がかかる

時間がない人は郵送の方がおすすめです。

▶ 電子申告(e-Tax)する場合

電子申告する場合は事前に利用者識別番号を取得しておきましょう。

マイナンバーカード、利用者識別番号が揃っていれば一瞬で提出完了!

過去に取得した利用者識別番号がわからなくなった場合は、こちらの記事へ ↓

▶ 【体験談】e-Taxの利用者識別番号がわからない!開業届ネット提出でつまずいたポイントまとめ

4. よくある質問

▶ オンライン(e-Tax)申請した場合に控えを確認・ダウンロードする方法はこちら(執筆中)

まとめ

「開業届」は、個人事業を始めるにあたってのスタートライン。提出は義務ではありませんが、融資や保育園申請で必要だったり、信頼性が上がったりと提出するメリットはたくさん。

従業員がいる場合は入力項目が少し増えますが、MFクラウド開業届

後回しでもいいかな…と思っていましたが、MFクラウド開業届を使ってあっさり完了しました。

この記事が、「やってみよう!」の後押しになればうれしいです!

\ 完全無料&15分で開業届が作れる! /

開業届を出したら次のステップへ!↓

▶ 【保存版】経理初心者が最初にやるべき10ステップ|超入門ガイド

会計ソフト「MFクラウド確定申告」の使用レビューも解説しています。

コメント