個人事業主として事業を始めると、避けられないのが「経理」と「確定申告」。

- 簿記って難しそう…

- 自分には必要ないんじゃ…

- 簿記って勉強しておいた方がいいの?

と悩む人も多いですが、結論から言うと簿記3級レベルの知識は勉強しておくのがおすすめです。

なぜなら、個人事業で売上が上がると所得に応じて納税する義務が生じます。納税額は「確定申告」で決まり、確定申告のための帳簿をつける基礎スキルが「簿記」だからです。

税金対策や資金繰りにも関わるので、最低限の簿記の知識があると安心して事業を続けられます。

- 確定申告が必要なのはいくらから

- 個人事業主が簿記を勉強するメリット・デメリット

- 簿記の効率的な勉強方法

- 初心者でも経理を進めていける経理実務での活かし方

経理経験・簿記の知識ゼロから始めて簿記3級を取得、10年以上個人事業の経理を担当してきた私が、数字が苦手な人でも自分で経理ができるようになる方法を解説します。

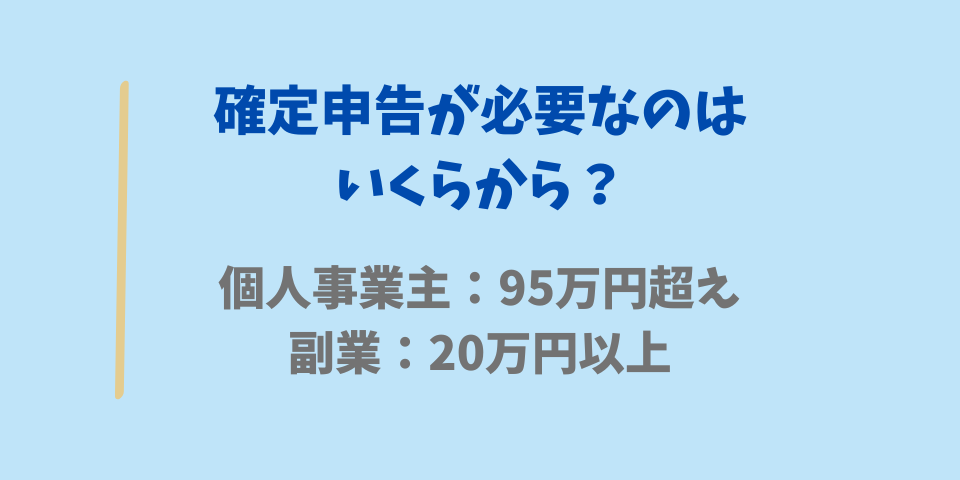

1. まず確定申告が必要なのはいくらから?

個人事業や副業を始めて売上が上がるようになると、所得(売上 ー 経費)に応じて所得税の納税義務が生じます。

その納税額を決めるための自己申告の手続きが「確定申告」。

その人の働き方によって、所得がいくらから確定申告が必要なのかが変わってきます。

個人事業主の場合:95万円超え

個人事業主は1年間の所得が95万円を超えると確定申告が必要になります。

所得税の対象になる課税所得は以下のように計算します。

所得(売上 ー 経費)ー 所得控除 = 課税所得 × 所得税率

所得控除は15種類あって人によって異なりますが、すべての人に適用される「基礎控除」が58~95万円あります。(2025年~)

| 合計所得金額 | 2025年/2026年 | 2027年~ | 2024年まで |

| 132万円以下 | 95万円 | 48万円 | |

| 132万円超336万円以下 | 88万円 | 58万円 | |

| 336万円超489万円以下 | 68万円 | ||

| 489万円超655万円以下 | 63万円 | ||

| 655万円超2,350万円以下 | 58万 | ||

つまり、所得(売上 ー 経費)が95万円以下なら課税所得は0円になって、所得税が発生しないので確定申告する義務はないということになります。

はた坊

はた坊税務署は所得税がかからない人の確定申告まで処理するのは大変なので、課税所得がない人の確定申告は不要としています。

ただし、青色申告承認申請書を出している場合は、所得がマイナスでも確定申告をしておけば3年間赤字を繰り越すことができます。赤字を繰り越すと、翌年の所得から赤字をひくことができるので、翌年の税金を抑えることができます。

事業を続けていくなら、売上が少ないうちから確定申告して慣れておきましょう。

給与所得者の場合(会社員・パート・アルバイト):20万円以上

給与所得がある場合、会社が毎月所得税を源泉徴収する仕組みになっています。年末調整で不足を徴収したり、もらいすぎを還付したりしています。

給与所得があって、個人事業・副業で20万円以上所得がある場合は、年末調整とは別に個人で確定申告をする必要があります。

大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。

しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。)は、確定申告をしなければなりません。

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

出典元:国税庁HP

また、会社で年末調整をしていても以下の場合は確定申告をすると税金が還付されることもあります。

- 副業の経費が大きく、赤字が出ている場合(給与所得と通算できる)

- 医療費控除・寄付金控除・雑損控除がある場合

- 住宅ローン控除の初年度

確定申告って税金が増えるイメージですが、経費や控除を使うことでお金が返ってくるケースもあります。

だから「確定申告 = めんどくさい」、「やらなくてもいいならやらない」ではなく、事業規模が小さいうちから確定申告できるように慣れておく方がいいですね。

それでは確定申告をするための簿記について説明していきます。

2. 簿記と経理の違い

確定申告をした方がいいのはわかったけど、そもそも簿記と経理って何が違うの?

- 簿記:お金の出入りを記録するためのルール・技術

- 経理:簿記を使って日々の取引を記録・管理して、決算や申告につなげる業務

つまり、簿記は「方法」、経理は「簿記を使った申告のための実務」という違いになります。

3. 簿記を勉強する4つのメリット

個人事業主なら簿記3級程度の知識が必要になり、経理を自分でやる場合でも家族や外注に頼む場合でも、事業主本人が簿記を理解しておくことは大きなメリットがあります。

3-1. 節税につながる

確定申告には大きく分けて「白色申告」と「青色申告」があります。

- 白色申告:単式簿記でOK、節税メリットはほぼなし

- 青色申告10万円控除:単式簿記でOK

- 青色申告65万円控除:複式簿記が必要(e-Taxなしなら55万円控除)

白色申告・青色申告10万円控除は単式簿記(家計簿レベルの帳簿)で問題ありませんが、青色申告65万円の控除を受けるには複式簿記での帳簿作成が必須。つまり簿記の知識がなければ最大の節税を受けられません。

▶ 青色申告と白色申告、どっちがお得なの?違いをわかりやすく解説!

3-2. 資金不足を防げる

簿記を理解して複式簿記で記録していくと、事業の損益(収入・支出)だけではなく、資産・負債・純資産(資産 - 負債)の状態も把握できるようになります。

- 単式簿記:損益のみ記録

- 複式簿記:損益、資産、負債、純資産も記録

複式簿記なら現金、預金、借入金、利益の状況がわかるようになるので、お金の流れが明確になります。逆にお金の流れを把握していないと、いざというときに「支払いができない!」という事態もおこりえます。

黒字でも、売上(売掛金)がまだ入金されていなくて手元の資金が足りない…という場面は普通にありえます。仕入の支払が滞り、信用を失い、仕事がなくなり、事業をたたまざるをえないこともあります。お金の状況を知っておくためにも簿記の知識は重要です。

3-3. 無駄な費用を減らせる

事業規模が小さいうちは記帳や経理代行、税理士に外注する費用を捻出するのはなかなか大変なもの。事業が軌道にのるまでは自分で経理をやることで以下のメリットがあります。

- 記帳代行費用を節約できる(年間約7万円~)

- 税理士費用を節約できる(年間約12万円~)

- 在庫管理ができ、無駄な仕入コストを抑えられる

- 資産管理ができ、無駄な借入を防げる

- 外注する場合も「理解したうえで任せる」ので、余計なトラブルを防げる

- 様々な面で「知らなかったから損失を受けた」という被害を減らせる

3-4. 勉強する習慣がつく

税法は毎年のように改正されます。内容を知らないと節税につながらないことも。でも、基礎を知っていれば「改正部分だけ」追えばOK。

学ぶ習慣を持っていることで、経営者として柔軟に対応できますし、経営者同士でのコミュニケーションにも役立ちますよ。

簿記・税務の基礎を抑えないまま事業主をやっているのは、同じ事業主や経営者から見て信用ダウンにもつながります。はっきりと指摘されることはないでしょうが、「この人わかってないな」という位置づけにはなる可能性はあります。

4. 簿記を勉強するデメリット

簿記3級の取得には短期集中で1ヶ月、ゆるく進めて3ヶ月程度、長い人で半年程度かかると言われています。

簿記の試験は年3回開催されていて、2024年度の合格率は38%。決してかんたんではありません。

- 勉強自体が超苦手

- 数字が苦手

- 勉強の時間を取られてしまう

- 本業に集中したいのに…

と負担になることもあると思います。

ただし、一度学んでしまえば長く使える知識で、資格取得というゴールまでの期間限定です。わからないまま事業を継続するよりは初期投資として取り組むだけの価値は十分あります。

5. 最近の簿記の勉強方法

10年前は市販のテキストや資格取得系のスクールに登校するのが一般的でしたが、最近は簿記の勉強方法は選択肢が増えています。

- 【Step1】YouTubeの簿記系チャンネル(無料)

- 【Step2】市販のテキスト

- 【番外編】有料講座

【Step1】Youtubeの簿記系チャンネル(無料)

Youtubeの簿記系チャンネルでは無料で専門家の解説が聞けます。

- 無料で繰り返し視聴できる

- 文字を読むのが苦手な人でも取り入れやすい

- 講義がわかりやすい

- すきま時間で視聴できる

まずは簿記3級の動画から視聴するのがおすすめです。繰り返し視聴することで、「簿記ってこんな感じなんだ」と感覚がつかめると思います。

【Step2】 市販のテキスト

Step1でざっくり概要をつかみながら、市販のテキストも活用しましょう。動画で聞いた内容をテキストで確認すると、理解が一気に深まります。

おすすめは定番の「みんなが欲しかった!簿記の教科書」+付属問題集

イラストも多くてわかりやすく、独学でも取り組みやすいシリーズです。(私も使用しました)

【番外編】オンライン講座・通信講座

独学だとどうしても続かない、効率よく短期で進めたい…という人はオンライン講座や有料講座も選択肢に入れましょう。

CPAラーニング(完全無料)

- 公認会計士資格スクールのCPAが運営

- 簿記3級〜1級までの動画講義1500本以上(20万円相当)が無料で見放題

- プロの講義を体系的に学べるので、独学の強い味方

- スマホで見れるのですきま時間で専門的な勉強ができる

- 無料会員登録

CPA会計学院(有料)

- 資料請求無料で、テキストや学習の流れが確認できる

- 資料請求後のメールからオンラインセミナーに参加すると簿記3級の問題集・テキストプレゼントあり

- 講義や教材のわかりやすさに定評あり

- 本気でステップアップしたい人におすすめ

クレアール(有料)

- 短期合格に特化したカリキュラム

- 忙しい人や効率重視の人に向いている

- 月ごとにキャンペーンを実施していてお得に申し込める

- 簿記3級は約1万円で受講可能

- PC・タブレット・スマホで受講可能

- 質問が回数無制限でできる

- 無料の資料請求

無料でサンプル講座が見れるので、「受講するか迷っている」という方は資料請求だけでもしてみてください。(勧誘の電話は一切ありませんので安心してください。)

6. 経理実務での活かし方

簿記3級程度の知識と会計ソフトがあれば、確定申告は十分に乗り越えられます。

最近はAIが搭載された会計ソフトや、検索・AIサポートも充実しているので、簿記の知識が100%でなくても大丈夫。

- 「たしかこんな感じだったはず」くらいの理解と、会計ソフトの慣れで帳簿は作れる

- 会計ソフトが補助してくれるので、わからない部分もカバーできる

- 初心者向けに作られていて案外かんたん

- 会計ソフトは慣れが一番大事

- 「苦手かも…」と遠ざけていると、どんどん触れなくなる

一方で手書きやExcelで簿記を続けるなら簿記の理解度をあげる必要があります。

悩む時間がもったいないほど、会計ソフトを触ってみた方がラクになりますよ。

会計ソフトのマネーフォワードクラウド確定申告の導入方法、使い方は以下の記事で解説しています。

▶ マネーフォワードクラウド確定申告を徹底解説!個人事業主におすすめのクラウド会計ソフト

まとめ

個人事業を始めると確定申告は避けて通れません。確定申告のために必要なのが「簿記の知識」と簿記を使った日々の「経理」。

- 個人事業なら所得95万円超え、副業なら所得20万円以上で確定申告が必要

- 確定申告をするためには簿記3級程度の知識が必要

- 節税・資金繰り・コスト削減・学びの習慣化にもつながります

まずは YouTubeや市販テキストで気軽に学び始めるのがおすすめです。さらに、会計ソフトを触ってみることで自然と簿記の理解も深まります。

簿記3級の基礎をおさえながら、会計ソフトに慣れていけば、確定申告はもう怖くありません。

実際に使ってみたい方はマネーフォワードクラウド確定申告の使用レビュー記事を参考にしてください。

コメント